Voiture électrique

Vraiment meilleure pour le climat ? Existe-t-il des subventions ? Combien de panneaux solaires pour la charger ?

Ma voiture à essence (ou diesel) a 10 ans et fonctionne encore très bien. Est-ce une bonne idée de l'abandonner pour une voiture électrique?

Pour sa construction, une voiture électrique demande davantage d'énergie et de ressources naturelles qu'une voiture ordinaire à moteur thermique (essence ou diesel), et son écobilan au moment de sa mise en circulation est environ 2 fois plus important. Cependant, au fil des kilomètres parcourus, elle comble ce retard s'il y a de l'électricité renouvelable dans le courant qui la recharge. Avec le mix électrique suisse, une voiture électrique en fin de vie (200'000 km) finit par avoir 2 fois moins d'impact négatif sur le climat qu'une voiture à moteur thermique.

Ainsi, si on doit faire beaucoup de kilomètres, on peut se dire qu'il vaut mieux rouler à l'électricité et abandonner sa vieille voiture au marché de l'occasion: elle sera peut-être acquise par quelqu'un qui roule peu et qui polluera donc moins que soi-même... Par contre, si on roule peu, il peut être judicieux de faire durer sa voiture le plus longtemps possible, avant de changer pour un véhicule électrique.

Cela dit, l'attente a souvent du bon: elle permet de mieux évaluer ses besoins en mobilité, de bien comprendre les enjeux écologiques de notre temps, et – si on juge à terme qu'une nouvelle voiture reste indispensable – de voir arriver sur le marché des modèles électriques plus légers, plus sobres et construits avec moins de dommages à l'environnement.

Voiture tout électrique? Hybride? Hybride rechargeable? Autre?

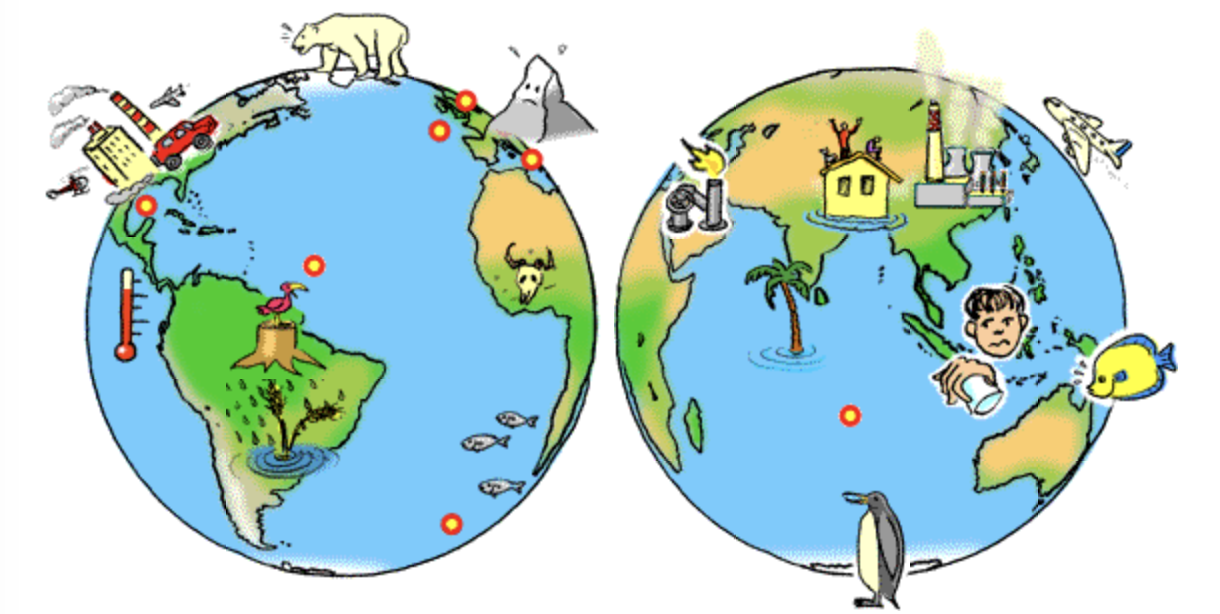

Chacun sait désormais que les échappements des véhicules à essence/diesel (moteur thermique) émettent trop de CO2 (qui réchauffe le climat de notre planète) et trop de polluants (qui nuisent à la santé et à l'environnement). Voilà pourquoi l'Union européenne a décidé de ne plus autoriser la vente des voitures et des véhicules utilitaires légers à moteur thermique neufs sur le marché européen à partir de 2035.

La Suisse s'est engagée à limiter pour 2030 de 50% ses émissions de gaz à effet de serre (du CO2, en grande partie) par rapport à 1990. Or, en 1990, il y avait "seulement" 3 millions de voitures de tourisme dans le pays, alors qu'on approche des 4.8 millions. Ainsi, remplacer toutes les voitures à moteur thermique par des modèles hybrides ou électriques souvent plus lourds ne permettra pas d'opérer la transition écologique vitale que nos sociétés doivent accomplir. Il faut aussi que les voitures s'allègent, que leur nombre diminue, et que notre mobilité évolue davantage vers les transports publics, le partage des véhicules, les engins légers à 2 roues, et la marche quotidienne qui est recommandée pour notre santé.

Ci-dessous, voici une brève description des principales motorisations (encore) disponibles sur le marché des voitures de tourisme. Leurs bilans climatiques est donné pour des véhicules de classe similaire (même taille).

Voitures à essence ou au diesel • Le rendement d'un moteur thermique (essence ou diesel) n'est pas bon: seulement 30% de l'énergie du carburant est utilisée pour faire avancer le véhicule, le reste est transformé en chaleur. À puissance égale, un moteur diesel consomme environ 20% de carburant de moins qu'un moteur à essence; et il émet un peu moins de CO2. Cependant, il génère jusqu'à dix fois plus d'émissions de NOx, et – s'il n'est pas équipé d'un filtre à particules efficace – jusqu'à 1000 fois plus de particules fines. Sur son cycle de vie, une petite voiture à essence économe a un impact climatique comparable à un grand SUV électrique.

Voitures hybrides (non rechargeables) • Elles possèdent un moteur thermique (essence/diesel) et un moteur électrique couplé à une batterie qui se recharge grâce au moteur thermique. Sur leur cycle de vie (200'000 km), elles émettent jusqu'à 20% de CO2 de moins que les voitures ordinaires. Particulièrement adaptées à la conduite en ville où elles consomment moins que les voitures ordinaires, elles perdent cet avantage en cas d'utilisation interurbaine ou sur autoroute.

Voitures hybrides rechargeables • Elles possèdent un (parfois deux) moteur(s) électrique(s) et un moteur thermique (essence/diesel), et elles peuvent se brancher sur le réseau électrique pour recharger leur batterie qui est plus grande que celles des voitures hybrides non rechargeables. En théorie, leur avantage est de pouvoir utiliser le moteur électrique pour les courtes distances, et le moteur thermique pour les longues distances. En pratique, les tests de consommation montrent que beaucoup d'hybrides rechargeables sont sur-motorisées et qu'elles roulent la plupart du temps en mode hybride (les 2 types de moteurs sont utilisés), ce qui les empêche de réduire leurs émissions de CO2 comme attendu. En raison de la forte sollicitation de leur batterie, leur durée de vie est estimée plus courte que celle des hybrides ou des électriques, si bien que leur impact climatique n'est pas beaucoup inférieur à celui d'une voiture ordinaire (~20%).

Voitures électriques • À la construction, elles ont un écobilan environ 2 fois plus important que celui des voitures à moteur thermique (essence/diesel), en lien avec le mode de fabrication et la taille de leur batterie. Cependant, sur leur durée de vie, cet impact devient moins important que celui des voitures ordinaires, sauf dans les régions du monde où l'électricité provient exclusivement de centrales électriques alimentées avec du charbon. Sur sa durée de vie (200'000 km), une voiture électrique rechargée avec le mix électrique suisse a 2 fois moins d'impact sur le climat qu'un véhicule similaire à moteur thermique. Dans les centres urbains, une voiture électrique a l'avantage de rouler en silence et de ne pas émettre de gaz d'échappement nocifs pour la santé. Un moteur électrique a un rendement énergétique bien meilleur qu'un moteur thermique: plus de 75% de l'électricité consommée pour la recharge sert à faire avancer la voiture (contre seulement 30% de rendement pour un moteur à carburant fossile).

Voitures à hydrogène (avec pile à combustible) • Les véhicules électriques équipés d'une pile à combustible alimentée avec de l'hydrogène (H2) sont encore peu nombreux sur les routes. Cette technologie intéresse surtout les véhicules lourds qui nécessitent une grande autonomie, et qui ont accès à des stations de recharge (encore rares en Suisse). L'oxydation de l'hydrogène dans la pile à combustible dégage uniquement de l'eau et de la chaleur. Le bilan climatique du véhicule dépend de la source de l'hydrogène. C'est une solution écologiquement intéressante si l'hydrogène est produit par électrolyse de l'eau avec de l'électricité en surplus qui ne peut pas être utilisée, ni stockée avec un meilleur rendement. Il faut savoir qu'il existe aussi des moteurs thermiques qui utilisent l'hydrogène comme carburant, à l'instar des voitures à gaz.

Voitures fonctionnant au gaz naturel/biogaz • Elles possèdent un moteur thermique similaire à un moteur à essence, mais elles produisent moins de polluants (particules fines, NOx et COV). Lorsqu'elles brûlent du gaz naturel fossile, elles rejettent environ 20% moins de CO2 que les modèles à essence. Dans les stations-service suisses, le GNC (gaz naturel comprimé) comprend jusqu'à 40% de biogaz (énergie renouvelable issue de la fermentation de déchets organiques et agricoles). Le bilan CO2 d'une voiture roulant 100% au biogaz peut être meilleur que celui d'une voiture électrique rechargée avec de l'électricité renouvelable. Cependant l'avenir de cette technologie n'est pas assuré, car les constructeurs automobiles semblent s'en détourner et les stations de recharge sont rares.

Je désire acquérir une voiture électrique, mais il n'y a pas de borne de recharge disponible dans mon immeuble. Que faire?

Un locataire qui désire installer une borne de recharge (wallbox) pour sa voiture électrique doit obtenir l'accord du propriétaire ou de la régie, qui sont en droit de refuser. Il en va de même pour un co-propriétaire (PPE): il doit obtenir l’accord de l’assemblée des propriétaires. Et c'est assez logique, car la recharge rapide d'une batterie de voiture électrique (jusqu'à 32 ampères) peut solliciter fortement – voire dangereusement – le réseau de l'immeuble. Il est généralement possible de charger une batterie sur une prise ordinaire (13 ampères), mais cela peut prendre beaucoup, beaucoup de temps...

Avant de faire sa demande, il est judicieux de sonder ses voisins pour savoir s'ils sont intéressés à disposer d'une borne de recharge. Dans ce cas, on peut envisager d'installer un système centralisé qui gère la charge de plusieurs bornes (disjoncteur centralisé, décompte centralisé de l'électricité soutirée par chaque borne reliée, possibilité d'ajouter ou de retirer des bornes...)

Avant l'installation, il vaut mieux régler quelques modalités importantes: Qui prend en charge les frais d'installation? Qui bénéficie des subventions cantonales, si elles existent? Qui paie la borne de recharge? Comment est facturée la consommation d'électricité? Faut-il une modification de l'assurance du bâtiment et qui la paie? En cas de déménagement, le locataire (ou le co-propriétaire) peut-il récupérer sa borne ou sa participation aux frais d'installation?

Existe-t-il des subventions pour l'achat d'un véhicule électrique? Et pour la mise en place d'une borne de recharge?

La plupart des cantons accordent une fiscalité réduite (impôt routier) pour les véhicules peu polluants immatriculés sur leur territoire. Certains cantons accordent aussi des subventions pour l'installation d'une borne de recharge. Le site FRANCS ENERGIE permet de consulter les disponibilités en fonction de son numéro postal. Voir aussi les informations cantonales.

Touchez les blasons pour accéder aux informations cantonales

Je suis décidé à acquérir une voiture électrique. Du point de vue de la consommation d'électricité, à quoi dois-je penser?

Les voitures électriques obéissent aux mêmes règles physiques que les voitures à moteur thermique (essence/diesel): plus elles sont grandes, lourdes et puissantes, et plus elles consomment. De surcroît, plus on cherche une grande autonomie, et plus les batteries doivent être massives. Les grands modèles dépassent les 2500 kg avec des batteries pouvant stocker plus de 80 kWh – c'est l'équivalent de 160 batteries de vélo électrique. Étant donné qu'une batterie de grande capacité alourdit la voiture et augmente sa consommation et son impact sur l'environnement, il faut trouver un compromis. Si on y réfléchit bien, il semble plus judicieux de choisir l'autonomie de son véhicule en fonction des kilomètres à parcourir au quotidien, plutôt que lors d'hypothétiques vacances. Mais bien souvent, c'est la peur de manquer d'autonomie lors d'un trajet de loisirs qui fait acheter un véhicule beaucoup trop lourd pour la majorité des trajets.

Consommation des véhicules électriques

(kWh aux 100 km)

Énergie électrique (kWh) pour 100 km

La jauge pleine représente 25 kWh

Rouler en voiture électrique plutôt qu'en voiture diesel ou à essence, c'est vraiment mieux pour limiter mon impact négatif sur le climat?

Au moment de sa mise sur le marché, une voiture électrique a un écobilan (émissions de CO2, énergie grise, usage des ressources naturelles, pollutions...) environ deux fois plus élevé qu’une voiture similaire à essence ou diesel. Toutes sortes d’études ont cherché à définir le nombre de kilomètres qu’il faut effectuer avec une voiture électrique afin qu’elle atteigne le point où son bilan climatique devient meilleur que celui d'une voiture à moteur thermique. En résumé, on peut dire que cela dépend surtout de la taille et du mode de fabrication de la batterie, ainsi que de la proportion d'électricité renouvelable (hydraulique, solaire, éolienne...) contenue dans le courant qui la recharge. Avec le mix électrique suisse, ce point de bascule se situe autour de 30'000 km. Et sur sa durée de vie (200'000 km), une voiture électrique aura un bilan environnemental de moitié moins dommageable pour le climat qu'une voiture à moteur thermique (essence/diesel).

Cela dit, il faut savoir que les moteurs électriques ont souvent un couple très puissant au démarrage qui provoque une usure des pneus (source de particules fines) beaucoup plus importante que chez les voitures à moteur thermique. Cette usure est aussi due au fait que les voitures électriques sont plus lourdes. Par contre, étant donné qu'elles sont dotées d'un système de récupération d'énergie au freinage, leurs plaquettes de freins sont moins sollicitées et dégagent moins de poussières fines.

Bilan environnemental

Carculator • calculateur scientifique de l'Institut Paul-Scherrer

European Federation for Transport and Environment

Bilan de consommation et d'émissions

sur le cycle de vie d'une voiture de classe moyenne

1. Essence (carburant fossile)

2. Électricité du réseau (mix suisse)

3. CO2 - impact sur le Climat

4. Pollution de l'air par le véhicule (échappement, usure des freins et des pneus, etc.)

Les jauges présentent des valeurs relatives par rapport au véhicule à essence

Combien de panneaux solaires photovoltaïques faut-il pour charger mon véhicule électrique?

En Suisse, en moyenne annuelle, une voiture électrique roule 15'000 km, reste 90% du temps à l'arrêt, et consomme environ 3’000 kWh d'électricité – soit presque la quantité d'électricité utilisée annuellement par un ménage-type de 3 personnes (sans chauffage ni chauffe-eau électrique).

Pour produire 3000 kWh d'électricité par an, il faut environ 15 m2 de panneaux solaires photovoltaïques. Mais attention, ces 15 m2 produisent 5 fois moins d'électricité en hiver qu'en été (voir graphique), et rien du tout lorsque le soleil est couché. Il ne faut donc pas confondre "je produis autant d'électricité que j'en consomme" avec "je produis toute l'électricité que je consomme". En hiver, le véhicule roulera surtout avec de l'électricité du réseau, qui en Suisse est alimenté en partie par des importations de centrales électriques aux énergies fossiles (charbon, gaz ou mazout).

En théorie, l'installation photovoltaïque d'une maison individuelle (25 à 120m2 de panneaux) peut fournir une puissance de pointe de 5 à 25 kW, ce qui est suffisant pour recharger une batterie à pleine puissance. Dans la réalité cependant, si le véhicule est connecté sans autre à une borne de recharge ordinaire, il utilisera – en moyenne – seulement 15% d'électricité solaire, le reste provenant du réseau. La part d'électricité solaire peut atteindre plus de 50% avec une borne intelligente (smart charging) qui charge la batterie en priorité lorsque les panneaux photovoltaïques produisent du courant. Et cette autoconsommation peut atteindre plus de 90% si :

- la borne sait aussi adapter sa puissance de charge en fonction de l'électricité solaire disponible (ce qui allonge le temps de chargement),

- la borne ne charge pas complètement pendant la nuit pour profiter des heures du matin (surtout en été),

- la borne tient compte des horaires d'usage du véhicule et de la durée d'ensoleillement (statistiques et prévisions météo).

Des batteries de stockage externes permettent de rouler à 100% solaire, en décalant la production des panneaux photovoltaïques et la charge du véhicule. Mais le bilan environnemental des batteries n'est actuellement pas (encore) favorable au niveau des émissions de CO2 et des atteintes à l'environnement. Par contre, si la batterie du véhicule peut restituer du courant aux appareils électriques du logement, le véhicule à l’arrêt peut jouer le rôle de batterie stationnaire (système V2H vehicle-to-home). En effet, un ménage consomme environ 10 kWh d'électricité par jour, alors que la batterie de la plupart des véhicules électriques peut fournir de 20 à 80 kWh pour une autonomie de l'ordre de 300 km. Il y a donc de la marge. Il existe des systèmes de charge intelligents (encore chers) qui permettent de répartir la charge de la batterie disponible entre le véhicule et les appareils domestiques – en établissant des priorités et en tenant compte des tarifs variables du fournisseur d'électricité. Dans cet équilibre, il faut aussi tenir compte du fait que la durée de vie d'une batterie dépend principalement du nombre de cycles charge/décharge.

La couleur de la carrosserie a-t-elle une influence sur la consommation d'électricité pour la climatisation – et donc sur l'autonomie de ma voiture?

Il suffit de poser la main sur le capot de voitures stationnées au soleil pour se rendre compte qu'une carrosserie noire peut avoir une température de 25°C supérieure à celle d’une voiture blanche. Mais la couleur de la carrosserie a moins d’importance qu’on pourrait l’imaginer sur la température intérieure du véhicule. Certes, si l’habitacle d’une voiture noire chauffera plus vite que celui d’une blanche – surtout si les sièges sont également foncés – au final sa température sera "seulement" d’une dizaine de degrés plus élevée. Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, la grande majorité des peintures foncées ne sont pas mates: elles reluisent et ont souvent des reflets métallisés. Ensuite, même les carrosseries les plus claires absorbent de l’énergie solaire dont environ la moitié est composée de rayonnements invisibles (ultra-violet et infrarouge). Et, enfin, les carrosseries sont isolées pour éviter que l’habitacle ne soit trop chaud en été, et trop froid en hiver.

Pour la chaleur intérieure de la voiture en période estivale, la transparence du vitrage a davantage d’effet que la couleur de la carrosserie. En effet, les vitres d’une voiture laissent entrer une grande partie de l’énergie solaire, et comme elles sont opaques au rayonnement infrarouge lointain (celui qui est émis par notre corps et les objets chauds), elles ne laissent pas ressortir la chaleur de l'habitacle. C’est le principe de l’effet de serre – celui qu’utilise le jardinier pour faire mûrir ses tomates. Or, certains pare-brise sont bien plus efficaces pour filtrer l'énergie solaire (pare-brise athermique), et cela fait parfois partie des options d'achat d'une voiture.

Cela dit, le chauffage ou la climatisation de l'habitacle restent le premier poste de consommation d'électricité après le(s) moteur(s). La puissance utilisée peut aller de 500 à 3'000 watts et représenter jusqu'à 10 à 15% de la consommation d'une voiture électrique roulant sur autoroute. Certains écrans de contrôle affichent cette consommation, ce qui permet de mieux gérer le chauffage ou la climatisation afin de gagner en autonomie.

En savoir (beaucoup) plus

Informations pratiques

Programmes de subvention pour la mobilité électrique

ATE-Association transports et environnement

Confédération

Questions-réponses sur les véhicules électriques

Office fédéral des routes (Ofrou)

Bilans climatique et environnemental

Carculator • calculateur scientifique de l'Institut Paul-Scherrer

European Federation for Transport and Environment (en anglais)

Beaucoup de gens ont le sentiment d’être actifs, parce qu’ils pratiquent un sport de manière occasionnelle et qu’ils se promènent durant le week-end. Mais en réalité, un grand nombre d’entre eux sont sédentaires sans le savoir. Ils souffrent d’un excès de poids par manque d’activité entre deux sessions de sport.

Beaucoup de gens ont le sentiment d’être actifs, parce qu’ils pratiquent un sport de manière occasionnelle et qu’ils se promènent durant le week-end. Mais en réalité, un grand nombre d’entre eux sont sédentaires sans le savoir. Ils souffrent d’un excès de poids par manque d’activité entre deux sessions de sport.